2年間使っての感想 ー 【Black Magic Pocket Cinema Camera 4K】機材レビュー

私はブラック・マジックデザインというメーカーのブラック・マジック4Kカメラを2年間使っています。

ここまでの経験で分かった事、良かった事、そして後悔している事をこのブログにまとめました。

カメラのスペックをいちいち書くより、ここまでの案件で使った経験をシェアしたいと思います。

ブラック・マジック4K(6Kも)の購入を検討している方の参考になればと思って書いてますので、自分の用途に合いそうなのかどうかの判断に使ってください。

購入を考えてなくても、「こんなニッチなカメラあるんだ!」と面白がって読んでくれれば幸いです。

機種名が長いということで、ブラック・マジック4Kを「BM4K」と省略しているところが多いです(業界用語としては「ブラ・マジ」と「ポケ・シネ」とも呼ばれる事があります)。

※紹介するカメラやアクセサリーの購入リンクをブログ最後にまとめています。リンクを使って購入されると紹介料が入る仕組みになっています。

映像制作の仕事で使える「ガチ」カメラが欲しかった

2020年当初、私は町田市に映像制作会社を立ち上げる予定で、その際にプロとして通用する新しいカメラを買いたいと思っていました。

法人化する前はCanon Powershot Mark IIのデジカメ1台で仕事をしていました。ですが、このCanon Powershot Mark IIは家庭に1台あるような普通のカメラです。※以下の写真を参考に

当時のお客様の反応はご想像にお任せします(笑)

このカメラで映像制作会社として案件を受注するのはちょっとまずいと思い、「ガチ」カメラを買う事にしました。

法人化する前に使っていたCanon Powershot Mark II。動画のクオリティーは最近のiPhoneくらいです。

BM4Kの他にはキャノンのEOS、ソニーのアルファ・シリーズやLUMIXのGH5などの機種も検討していました。

会社を立ち上げたばかりで、どんなジャンルの動画に特化していくのか分からなかったため、カメラのどの機能を重視するべきかも決められない状況でした。この状況で60 - 80万円のカメラを買うのがリスキーな気がして、17万円ほどのBM4Kに辿り着きました。

検討していた他のカメラはソニーαシリーズ、LUMIX GH5やキャノンのRシリーズ

ブラック・マジック4Kを選ぶメリット

BM4Kはハリウッドでよく使われている「RED」カメラに比較される事さえあります(BM4KはREDに比べ安価なため、プア・マンズ・レッド = 貧乏人のレッドと呼ばれます)。

もちろんREDシリーズからほど遠い点もいっぱいありますが、17万円のBM4Kは恐ろしいほどコスパが良いと思いました。2年間BM4Kを使った結果、良いと思った点をあげていきます。

動画の画質

動画の画質が高く、サイズとアスペクト比のオプションも多いです。お客様に納品する際はほとんどの場合はフルHDで納品していますが、4Kで撮影していると必要に応じて画質を失わずにクロップできます。特に画角を変えるためやブレている映像をスタビライズするためにクロップをする事が多いです。

もう一つのメリットはカラー・コレクションやアフター・エフェクトでのSFXの編集がしやすくなる事です。なぜかというと、画像が高いほどグリーン・スクリーン編集で「キー」を選択するのがより簡単になるからです。

BM4Kのメディアの設定。実はBRAW 12:1の方がProResよりもファイルが軽いです。

綺麗なカラー・サイエンス

BM4Kのカラー・サイエンス(色合い)がとても綺麗です。Black Magic Designは常に新しいファームウエア・アップデートを公開しているため、カラー・サイエンスも常に更新されています。

暗い環境で高いISOで撮っても、色が変色することもほとんどないです。

BM4Kで撮った自然風景。

設定の操作が簡単

タッチスクリーンを使ってのメニューの操作はiPhone並みに簡単です。説明書を読まなくても、「シャッター・スピード」「ISO」などの基本設定はすぐに見つかります。

特に撮影現場で、素早く何かの設定変更をしたい時、2-3タッチでできるのは大きいです。

今ほとんどのカメラで当たり前になっている「カスタム・キー」や「カスタム・プロファイル」も自分の好みで作れるようになっています。

変えたい設定は2-3タッチで見つかります!

アクセサリー(周辺機器)を付けやすい

入力と出力の挿し口が多いので、カメラに周辺機器を付けるのが楽です。ケージを付けるとアクセサリーをマウントできる面積がさらに広くなります。

その時の現場のニーズに応えるカメラの組み合わせをレゴみたいに作れるところが魅力的です。

V-mountバッテリー、ガンマイク、SSDをBM4Kにリグしました。

暑さに負けない

BM4Kは熱い環境でも安定して作動します。「いや、それ当たり前じゃん?」と突っ込まれる方もいるかもしれませんが、日本の夏に耐えられないカメラも多いです。

日本製のソニーシネマラインFX6さえ8月の日差しに耐えられなかった事件を目撃しています。私のBM4Kは夏の暑い直射日光に何時間もさらされながら、まだ一度もシャットダウンしたことがありません。

8月の真夏日の炎天下で撮影してました 。自分は日焼けしましたが、カメラは何ともなかったです。

レンズの種類が多い - しかも安い

MFT(マイクロフォーサーズ)はソニーやキャノンの持っている独自マウントと違って、共通規格のレンズマウントです。MFTレンズを製造しているメーカーが多く、単焦点もズームレンズも数万円で買えるほどの安価なレンズの品揃いが豊富です。

特に望遠レンズになるとMFTレンズの方がフルフレームより軽くて、安いです。MFTセンサーはフルフレームよりも小さいため画角がクロップされます。同じ長さのレンズを使ってもMFTはフルフレームの約2倍「寄り」の画角になるので、フルフレームレンズの半分の長さで同じ画角をリーチできます。

LUMIXのMFTレンズをメインレンズとして使っています。右のロキノン14mmはフル・フレーム用でメタボーンズのアダプターと一緒に付けられます。

記録ファイルの選択肢

動画ファイルはBlack Magic Raw (BRAW)かPro Res 422を選択できます。BRAWの場合は撮影後でもISOやホワイトバランス設定を変えれるので、少し露出をミスったとしても修復が効きます。

Pro Res 422は編集業界の基準で、自分以外の編集者に映像フィアルを送る際はこの Pro Res 422で送る事が多いです。

BRAWで撮影すると露出調整は後からでも修正できます(ある程度まで)

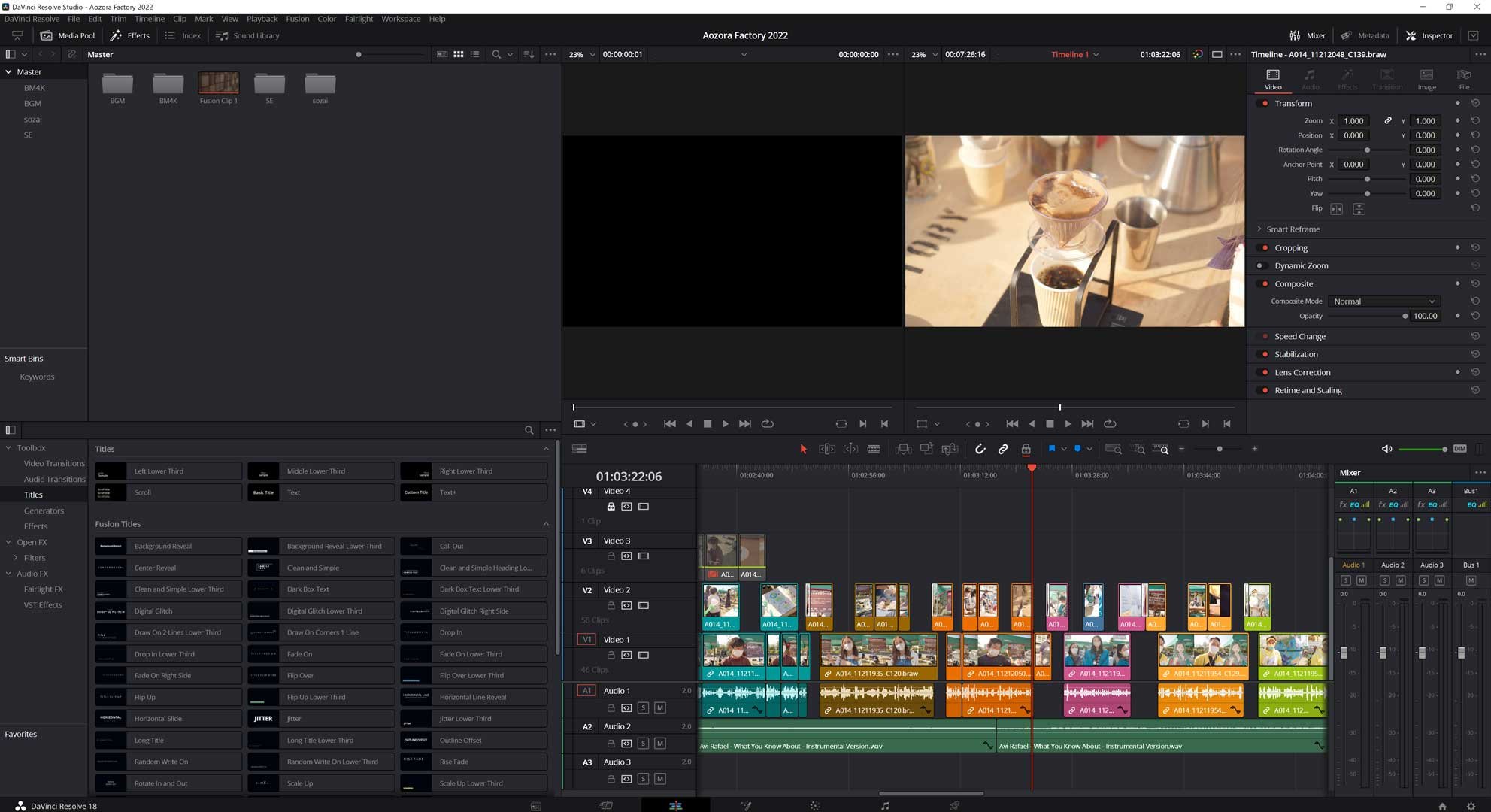

ダヴィンチ・リゾルブがおまけで付いてくる

BM4Kを買うと動画編集ソフトであるDavinci Resolve の有料版(定価47,980円)がおまけで付いてきます。Premiere Proに比べて、Davinciはカラー・コレクションに優れているため、色の修正作業はいつもDavinciでやっています。

カラー・グレード以外にも、Davinci内にある「Fusion」を使って凝ったCGも作れますし、音声の編集なら「Fairlight」が便利です。

Davinci Resolveのかなり充実した無料版もあるので、試したい方はこちらの無料版をダウンロードして使ってみてください。

月額料金が発生しないダヴィンチ・リゾルブ。

ブラック・マジック4K のデメリット

プロ用のカメラにしては17万円は怪しいと思えるほどの安価です。言うまでもなく、これほどの低予算でカメラを買うと、妥協しないといけない点も多いです。

私は2年間、この弱点にぶつかり、解決方法も工夫して来ましたので、その解決方法も合わせてシェアしたいと思います。

オートフォーカスがない

普段のスマホや一般向けのカメラを使っている方なら、オートフォーカスの恩恵を常に受けているのでしょう。残念ながら、BM4Kにオートフォーカスは一切ありません。

「フォーカスプーラー」というピント合わせの専属アシスタントが付いてない限り、撮影中は常にフォーカスを調整しなければなりません。これによって、キャノンやソニーのカメラに常備されているオートフォーカスを渇望する事は多々あります。

インタービュー撮影など被写体が動かない時は問題ないのですが、予想しにくい動きの撮影をする際は神経をとがらせながら常に片手でフォーカスリングを握っています。

またカメラをジンバルに乗せて、フォーカス調整できない時は対象物から一定の距離を保てるようなカメラ動きしかできません。

ミツバチの動画を撮影中。防具ネットを被って、カメラの画面が見づらい。「ピント合ってるかな。。」

バッテリーの撮影時間が短い

一般的なカメラのバッテリーは1-2時間ほどですが、BM4Kは20分がやっとです。

私の解決策は、三脚固定の時にはV-Mountバッテリーを付けて、カメラに給電しています。手持ち撮影なら、買い貯めたLP-E6バッテリーをひたすら20分おきに交換しています。ジンバル撮影(Moza Air 2)の時はジンバルからカメラに給電できます(この時はジンバルのバッテリー消費が激しくなるので要注意)。

エレガントではありませんが、とりあえずこれくらいあれば充分です。

スチール写真に向いてない

BM4Kには専用の写真ボタンが付いていますが、動画と同じくらい写真も撮りたい方はがっかりします。

写真ボタンを押すと音もなく、画面をよく見ると小さな写真アイコンが一瞬現れること以外には写真を撮ったかどうかの確認しようがありません。撮った写真をプレビューするには一度データをパソコンに移さないといけないので、かなり不便です

スチール写真はロケハンの時に撮る参考写真程度なら問題ないでしょう。

スチール写真を撮ると右上にカメラのアイコンが一瞬現れるが、音もなくアイコンも小さいので不安です。

IR (赤外線)フィルターが弱い

それぞれのカメラに付いている不可欠のパーツのひとつはIRフィルターです。赤外線は人間の目には見えないのですが、カメラのデジタルセンサーには感知されてしまいます。

この赤外線をカメラのセンサーに届くと色が変な色に変ってしまいます。BM4KにもIRフィルターが常備されているのですが、素材が安いせいなのか、赤外線による色の変色が起きる場合があります。レンズにNDフィルターを付けるとこの変色現象はより強くなり、本来黒いものがどんどん赤っぽくなっていきます。NDフィルターは人間に見える「可視光」をカットしますが、赤外線はカットしないため、この変色現象(IR Pollution) がより目立ちます。

この問題を解決するにはIRフィルターとNDフィルターがセットになっているIRNDフィルターを買うのがベストですが、カラー・コレクションだけでも、かなり良くなります。

左はBRAW動画からのフレーム。右の写真では彩度を上げ、髪の毛が赤外線漏れで若干赤めです。

MFTセンサーの弱点 ① : 暗いところでのノイズ

フルサイズセンサーに比べて、BM4KのMFTセンサーが小さいので、入る光の量も少ないです。これによって暗い環境での撮影にはノイズが付き物となっています。ISO1250を超えるとどんどんノイジーになり、仕事では使いにくい領域に入ります。

私の失敗談にはなりますが、劇場のスチール写真撮影案件での例を紹介します。

舞台が暗かったのでISOをどんどん上げて、 2500 - 4000で撮影しました。この結果としては写真のノイズが酷すぎ、使い物にならないできになってしまいました。当時はBM4Kの「デュアルネイティブISO」を理解してなかったこと、そして、もっと速いレンズ(F値が低い)を使わなかったことがこの失敗の原因です。

暗めの環境でのスチール撮影はソニーやキャノンなどのフルフレームカメラで撮るのがベストです。

失敗談の1枚のスチール写真です。お客様が印刷物として使うつもりあったのですが、このノイズでは無理でした。

MFTセンサーの弱点 ② : ボケ感の少なさ

小さいセンサーのもう一つの弱点は「ボケ」感の作りにくさです。もちろん背景をぼやかす事はできますが、フルサイズセンサーに比べて、ボケ感が少ないです。

絞りを開く、レンズを長くする、あるいは被写体と背景の距離を離す、などの対策で「ボケ」が増えます。狭い空間や被写体が壁に近い時はぼやかすのは難しいです。

高価なスピードブースターを付けると、APSCやフルフレームのレンズを使えるようになるとともに、光学的な変化ももたらします。例えば、メタボーンズのXLアダプターを付けると、開放値が1.3段分明るくなり(ボケ感も増える)、そして画角がAPSC相当になります。

Lumix 12-35mm f2.8で巣箱を撮影。この距離だと背景がぼかしにくいです。

ブラック・マジック4K - どんな人におすすめ?

■ 動画だけに特化したい方。スチール写真はほとんど撮らない、動画専門カメラを買いたい方。

■ カメラの設定と機能を積極的に自分で学ぼうと思う方。撮影設定は常に「マニュアル・モード」でも構わない方。

■ チームで働く方。フォーカスのピント合わせをアシスタントに任せられる方。動きを予想できる被写体を撮影する方。

■ 予備のバッテリーやNDフィルターなど自分の用途に合ったアクセサリーを調べて、買える方。

■ Davinci Resolveで(一部でも)編集したいと思っている方。